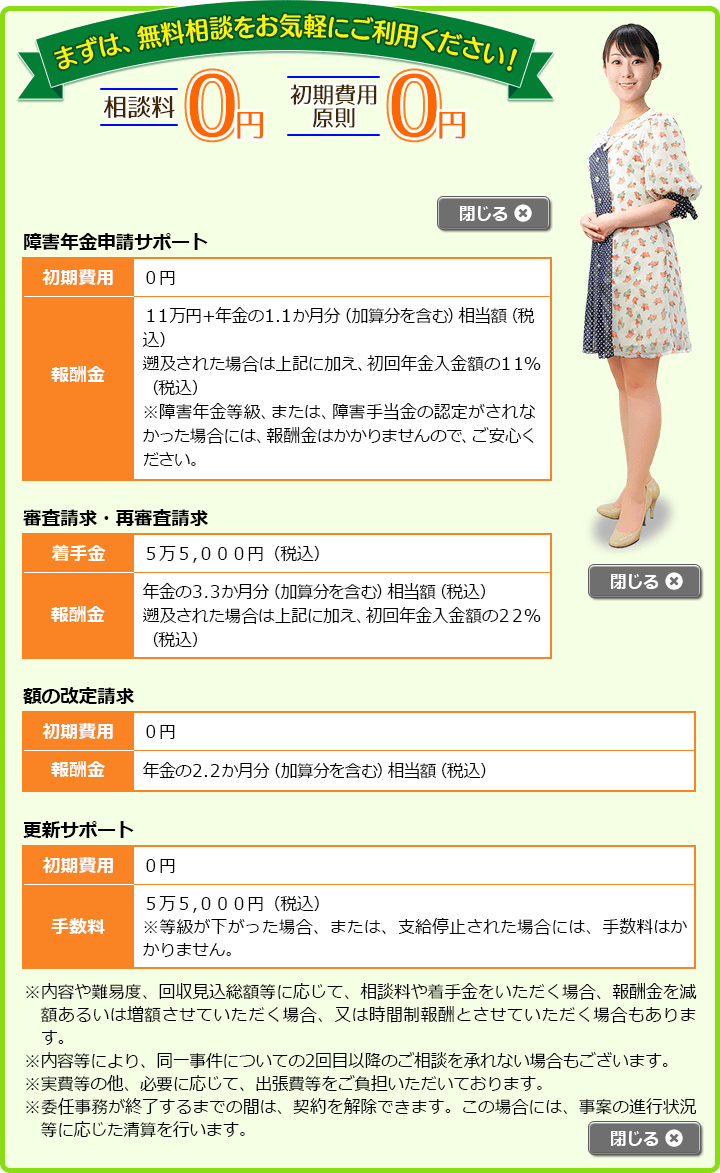

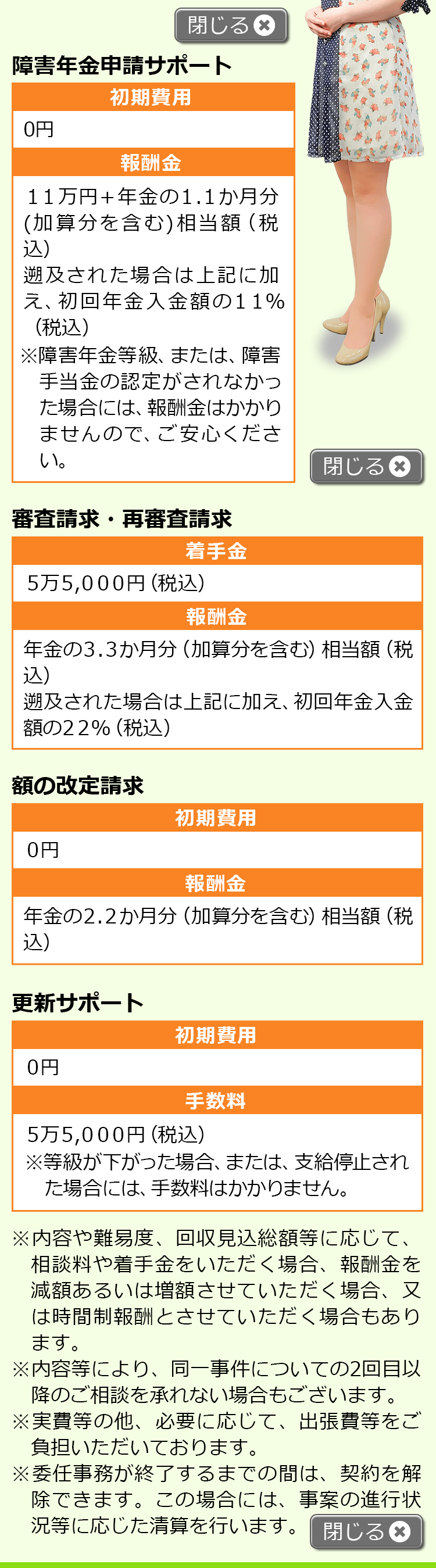

【千葉で障害年金についてご相談いただく際の費用】

障害年金の相談料・初期費用は原則無料です。ご依頼いただいた際の費用については、ご不明な点がないようご相談の中でも丁寧にご説明します。

【障害年金の受給見込みを無料で診断】

私たちは、初めて障害年金を申請される千葉の方にもご活用いただける無料サービスをご用意しています。詳細についてはこちらをご覧ください。

【障害年金の申請をお考えなら】

選ばれる理由のページです。私たちは、千葉で障害年金の申請のサポートを行っています。私たちの特徴や強みを知りたい方は、こちらをご覧ください。

【安心して障害年金についてご相談ください】

安心してご相談いただけるよう、お客様相談室もご用意しております。親身になってお話を伺いますので、障害年金の申請をお考えなら私たちにご相談ください。

一覧はこちら

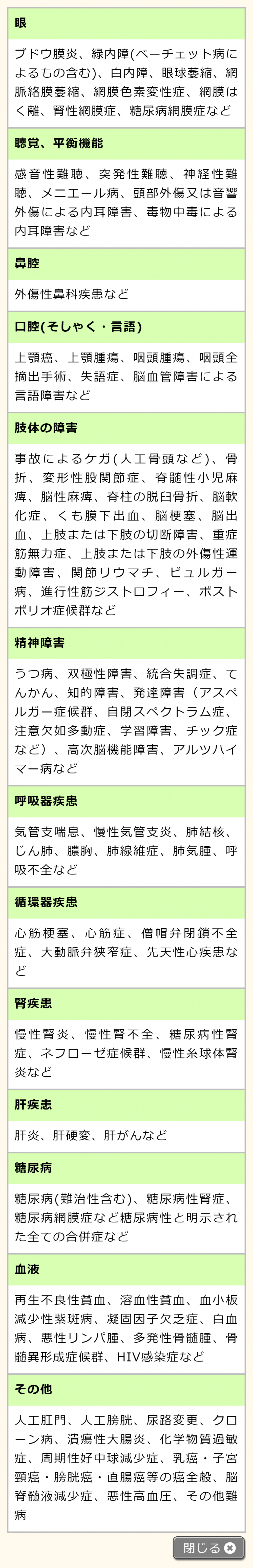

【障害年金の対象となる傷病について】

障害年金の対象となる傷病は幅広く、身体的な障害だけでなく、精神障害なども対象となります。障害年金の対象となるか分からない場合も、まずはご相談ください。

一覧はこちら

【受給できる障害年金の金額】

障害年金は、初診日にどの年金制度に加入していたのかや、認定される等級等によって金額が変わります。詳しくは、こちらをご覧ください。

【障害年金の受給をしっかりサポートします】

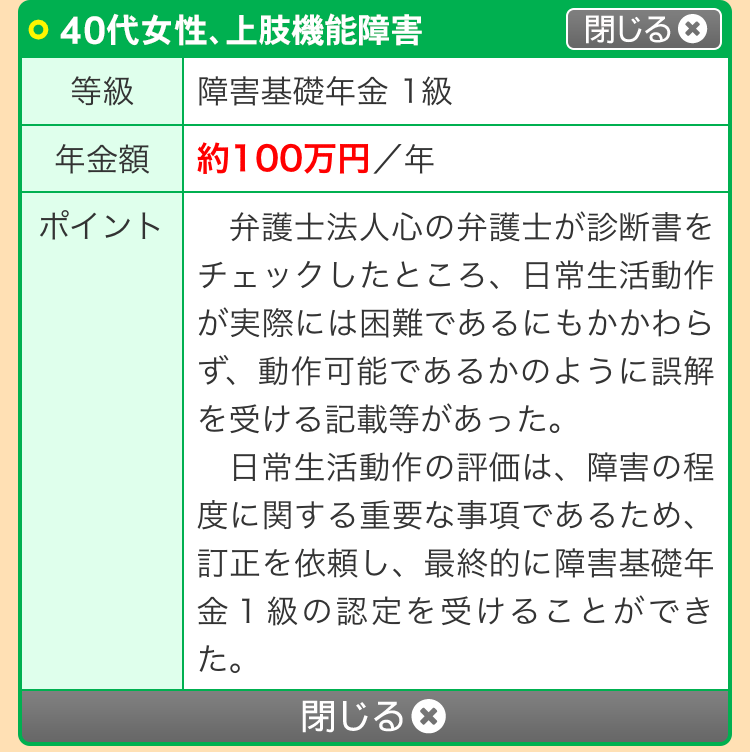

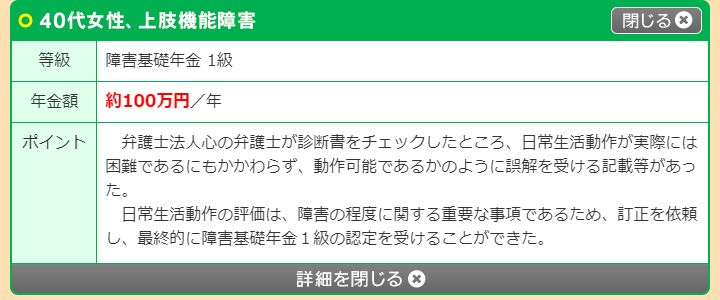

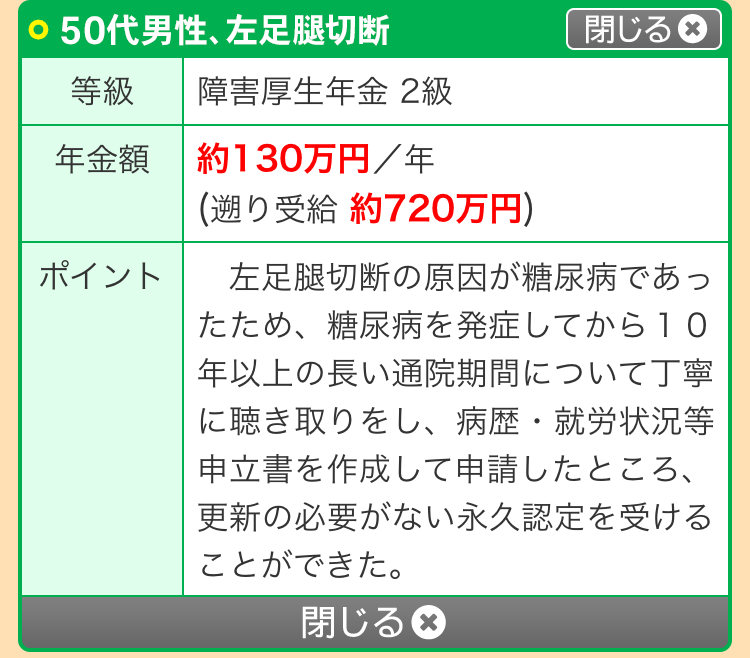

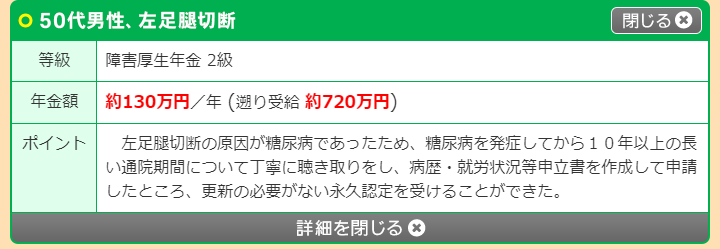

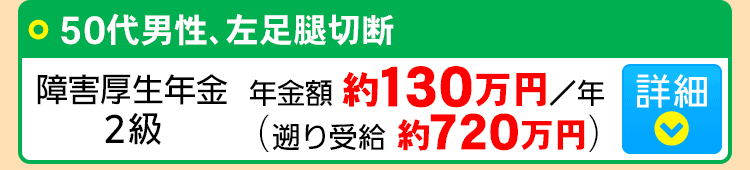

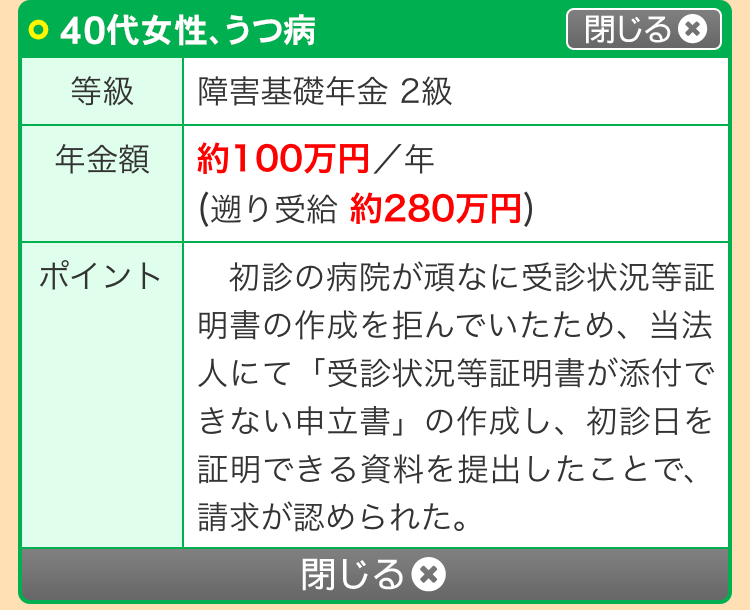

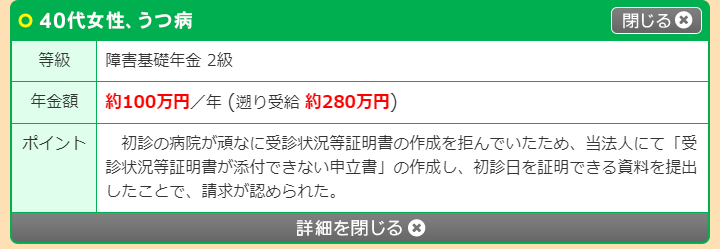

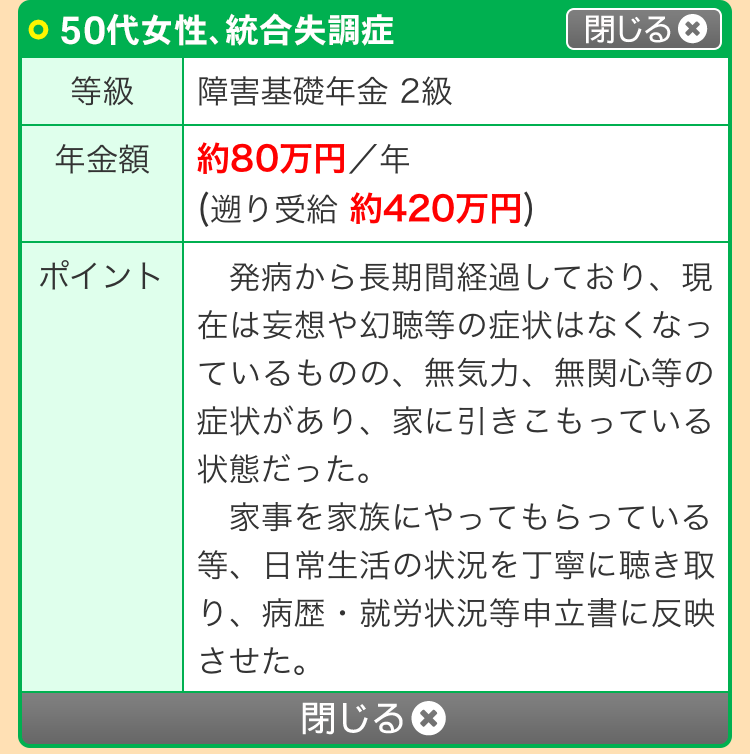

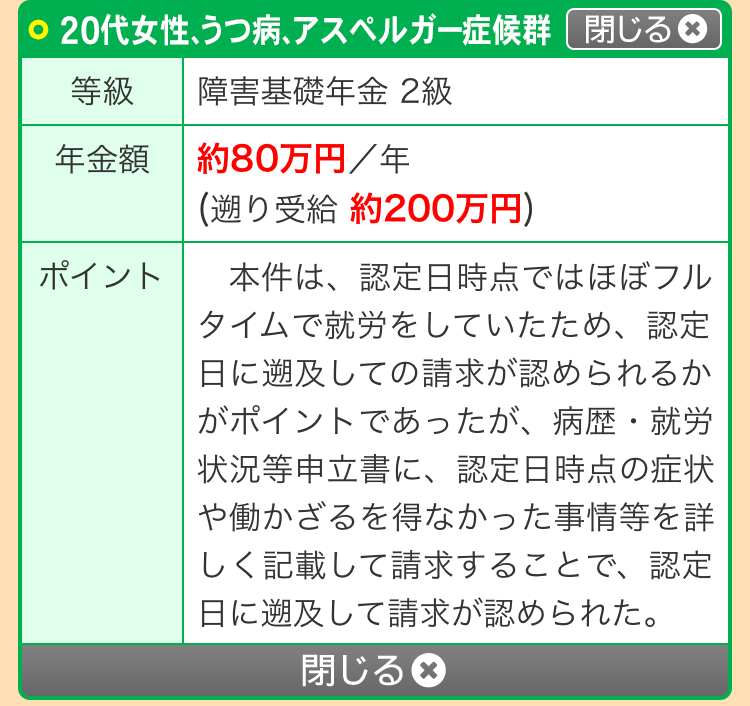

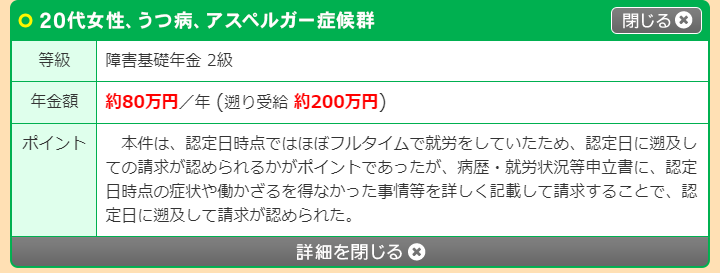

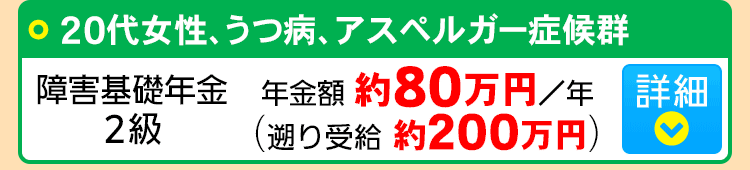

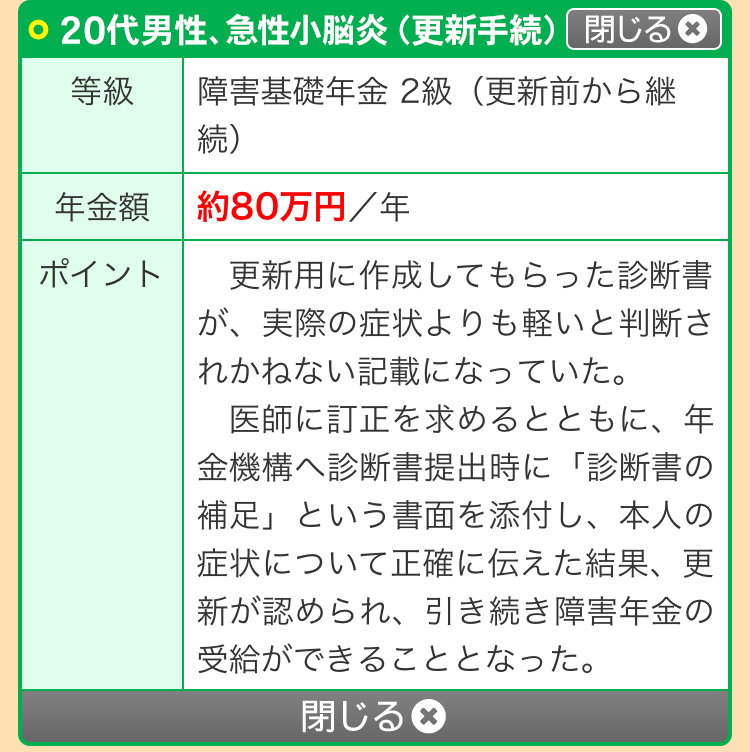

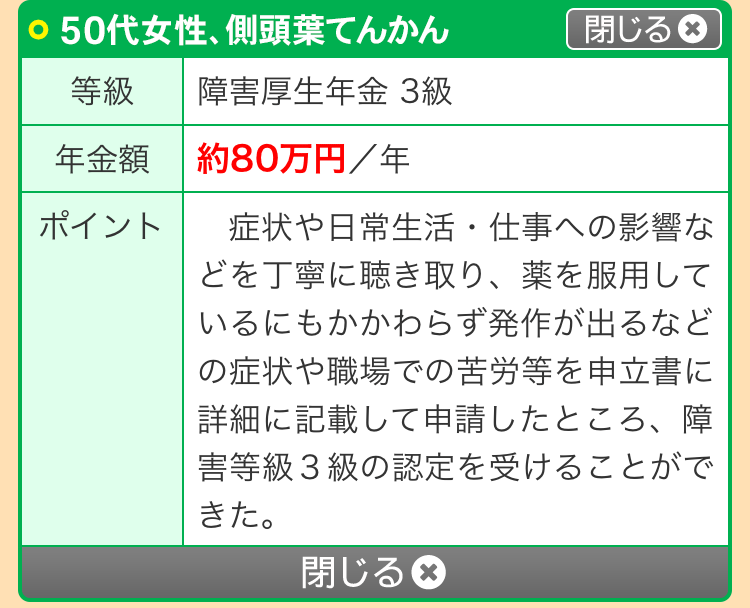

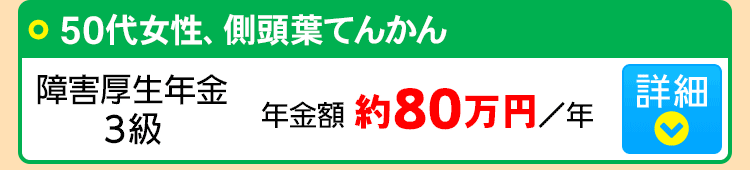

これまでに受給に至った事例をこちらで掲載しています。豊富な知識と経験を活かし、障害年金の受給をしっかりとサポートいたします。

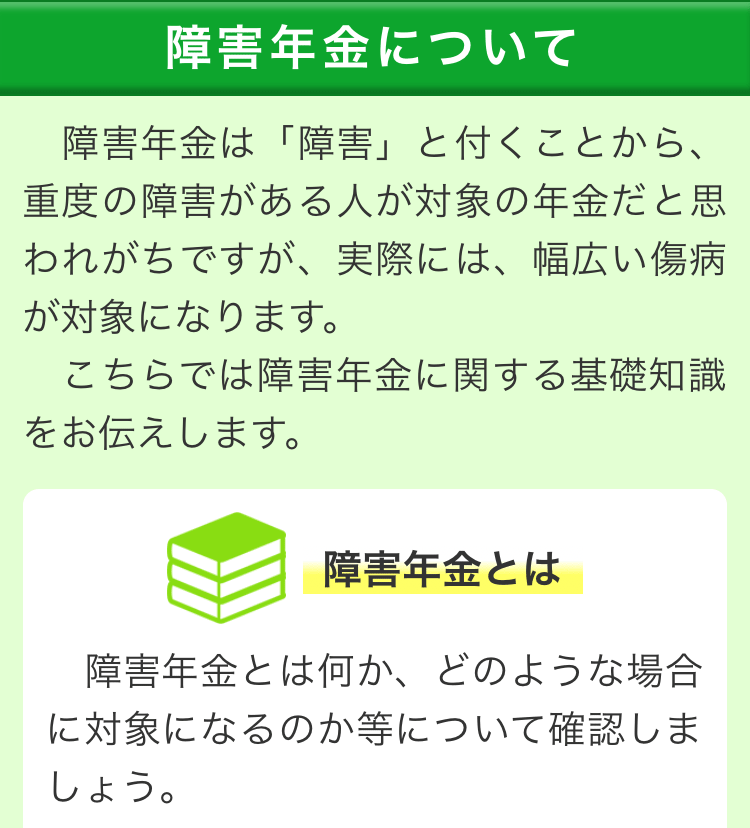

【障害年金の基本情報】

初めて障害年金を申請する方に向け、障害年金の基本的な情報を掲載しています。ご相談の中でも障害年金について説明させていただくことが可能です。

【障害年金に関するお問合せ】

障害年金のご相談については、初回に限らず、2回目以降の相談も原則無料となっています。まずはお気軽にご相談いただき、依頼をご検討ください。

障害年金の申請をお考えの方へ

【障害年金の申請について】

特に、初めて障害年金の申請をされる際には、分からないことも多いかと思います。こちらでは、障害年金について情報を掲載していますので、ご参照ください。

こんな場合どうするの?

【障害年金の受給に関して困ったら】

障害年金の受給をするにあたって、気になる方も多いだろう内容をご紹介しています。こちらの件について、気になる方はご覧いただければ幸いです。

障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳について

【障害年金と手帳】

障害年金の受給をお考えで障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方は、手帳の取得もご検討いただくとよいかもしれません。詳細はこちらのページをご覧ください。

相談の流れ

【私たちに障害年金について相談するときの流れ】

ご相談いただいた際の流れについてご案内しています。できるだけ分かりやすい説明を心掛けていますので、安心してご相談ください。

Q&A

【障害年金に関するQ&A】

障害年金の申請や受給などに関するQ&Aを掲載しています。気になる内容がありましたら、クリックしてご覧いただければと思います。

【障害年金に関するお役立ち情報】

障害年金の申請などについて、特にお役に立ちそうな情報を掲載しています障害年金の申請は、社労士や弁護士に依頼することが可能です。

サイト内更新情報

【サイト内更新のお知らせ】

サイト内で情報を更新した際には、こちらでお知らせいたします。こちらのページについても、気になった際にはクリックしてご覧いただければと思います。

【代表・事務所長のご挨拶】

代表や事務所長のメッセージを掲載しています。障害年金が適切に受給できるよう、しっかりとサポートさせていただきますのでご安心ください。

【電話やテレビ電話でもご相談いただけます】

事務所だけでなく、電話・テレビ電話によってもご相談いただくことが可能です。障害年金について検討されている方は、お気軽にご利用ください。

【電話・テレビ電話相談の流れ】

電話やテレビ電話相談の流れについてご紹介しています。こちらのページも参照いただき、お気軽に障害年金についてご相談ください。

【弁護士・社労士の紹介について】

障害年金の申請を依頼しようと思った場合には、弁護士や社労士に依頼できます。障害年金の受給に向け、尽力いたします。

【一緒にサポートを行うスタッフについて】

一緒にサポートを行うスタッフについてのご紹介です。親身になって丁寧にお話をお伺いしますので、ご安心ください。

【障害年金のお問合せについて】

障害年金のお問合せは、フリーダイヤルやメールフォームから承っています。障害年金についてお悩みなら、まずはお気軽にご連絡ください。

障害年金を申請する際に注意すべき点

1 初診日

障害年金を申請する際には、「初診日」が重要になります。

「初診日」がいつになるかによって、障害年金がもらえたりもらえなかったり、障害基礎年金のみになるのか、障害厚生年金も支給されることになるのかが決まったりします。

2 「初診日」とは

「初診日」とは、障害年金を申請する際の病気やケガではじめて医師の診察を受けた日になります。

「初診日」は、確定診断があった日ではないので、診断名がついていなかったり、他の診断名がついていたとしても最初に医師の診察を受けた日が初診日となります。

ただ、病気やケガの内容によっては、発症が確認された日や確定診断があった日を初診日とすることもあります。

3 「初診日」の機能

初診日は、障害年金申請において、多くのことの基準となる日です。

障害年金の支給の開始時点を決める「障害認定日」も、通常は初診日から1年半が経過した日となります。

また、保険料の納付要件も初診日が基準になります。

初診日が20歳以上の場合においては、初診日の前日時点を基準として、初診日のある月の前々月までの保険料の納付状況を確認します。

そのため、初診日の前日時点で保険料の納付要件を充たしていない場合には、障害年金の支給は受けられないことになります。

また、初診日において国民年金に加入している場合は、障害基礎年金になり、初診日以降に厚生年金に加入し、厚生年金を納めていたとしても障害厚生年金の支給は受けることができないことになります。

4 初診日がいつになるか分からない場合には

以上のとおり、障害年金の申請においては、初診日がいつになるかが非常に重要になります。

初診日に加入していた年金の種類によって障害年金の受給金額も変わってきますので、障害年金を申請する際には、初診日がいつになるかに注意を払う必要があります。

ただ、初診日がいつになるかが問題になる場合もあります。

障害年金では「社会的治癒」という考え方もあるため、初診日がいつになるのかが問題になるケースも少なくありません。

障害年金における社会的治癒については、こちらのページで説明しています。

初診日がいつになるか分からない場合等については、障害年金に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

障害年金を社労士・弁護士に相談・依頼するまでの流れに関する説明

1 障害年金の申請等に関するお問い合わせ

まずは、フリーダイヤルもしくはメールフォームまで、お気軽にお問い合わせください。

簡単にご依頼の内容やご事情をお伺いいたします。

内容によっては、スタッフから追加の事情確認等をさせていただき、社労士・弁護士との相談の日程調整等をさせていただきます。

2 社労士・弁護士との相談

相談はお越しいただいた上で対面でのご相談でもかまいませんし、お電話やテレビ電話でのご相談等にも対応しております。

事前にお伺いした内容を踏まえて、さらに詳しい傷病についての治療経過、日常生活でのお困りごとなどをお伺いします。

障害年金の制度は複雑なところもありますので、制度の概要等も交えて、ご相談後に必要となってくる書類のご案内等も並行して行っています。

3 ご契約

事務所でのご相談や、お電話でのご相談を経て、ご依頼いただくか否かをお決めいただきます。

その場で契約をしなければならない、といった義務はもちろんございませんのでご安心ください。

その場で契約書類の取り交わしをさせていただいてもよいですし、いったん持ち帰ってご家族等とご相談いただいてからでも大丈夫です。

ご契約内容については、ご相談の際に詳しくご説明させていただきますが、ご不明な点がありましたら、ご説明の際にご質問いただければと思います。

4 初めての方も安心してご相談ください

障害年金の申請を検討している方の中には、「自分の場合は障害年金の対象になるのだろうか」といったことが分からず、相談をためらっている方もいらっしゃるのではないかと思います。

当事務所では、そうした方にも安心してご相談いただけるよう、障害年金の対象者となりそうかどうかを無料で診断するサービスを行っております。

そのため、障害年金の対象になるのか分からないという方も、お気軽にご相談ください。

また、そもそも障害年金の制度についてよく分かっていないという場合には、障害年金について簡単な説明もさせていただくこともできます。

障害年金について詳しくは分かっていないという場合でも、お気軽にご相談いただければと思います。

当事務所では、障害年金の相談について原則無料で対応しております。

千葉で社労士や弁護士への依頼をお考えでしたら、当事務所まで、まずはお気軽にお問い合わせください。

特に障害年金申請を急いだ方がよいケース

1 障害年金申請を急いだ方がよいケース

障害年金申請を急いだ方がよいケースとしては、

①事後重症請求の場合

②遡及請求が可能な場合で、障害認定日から5年以上が経過している場合

の2つが挙げられます。

以下では、その2つのケースについて説明していきます。

2 ①事後重症請求の場合

事後重症請求は、障害の認定日(通常は、障害の原因となった病気やケガの初診日の1年半後)の時点では障害年金の等級の程度に該当しなかったが、その後、病気やケガが悪化し、等級の程度に該当することになったとして障害年金を請求するものになります。

事後重症請求は、認定日請求と異なり遡及することはできません。

事後重症請求をした月の翌月からしか障害年金は支給されません。

そのため、病気やケガが悪化し、障害の程度が障害年金の等級に該当したとしても、請求をしなければ年金の支給を受けることができません。

そのため、事後重症請求に該当する場合には、障害年金申請を急いだ方がよいといえます。

障害年金の事後重症請求については、こちらのページでも説明しています。

3 ②遡及請求が可能な場合で、障害認定日から5年以上経過している場合

事後重症請求とは異なり、障害認定日請求は、障害認定日に遡って請求することができます。

つまり、請求が遅れたとしても、支給が認められれば、過去の分についてもまとめて支給されることになります。

ただ、遡って請求するのにも限界があります。

障害年金については、5年で時効になると定められているので、障害年金の請求をしないまま5年が経過すると時効になってしまい、5年以上経過した分についてはどんどん請求できなくなってしまいます。

障害年金の時効については、こちらのページでも説明しています。

したがって、請求が可能な場合についても、障害認定日から5年以上が経過してしまっている場合には、特に急いで請求していたった方がよいと思います。

4 急いでいる時こそ丁寧な申請を

上記のように、障害年金の申請を急いだ方がよい場合には、早く提出することだけを考えてついつい焦って書類集めをしてしまいがちです。

しかし、このような時こそ、丁寧に申請準備を行った方がよいといえます。

障害年金を支給するかどうかの審査は申請時に提出する書類によって行われますので、その書類の内容がどのようなものかによって、障害年金の支給・不支給や、認定される等級の判断が分かれることになります。

もし、適切な判断を行いにくいような内容の書類で申請をしてしまうと、審査員に実際のご本人の状況が伝わらずに、認定される等級が実態よりも低いものとなってしまったり、障害年金が不支給となってしまったりする可能性があります。

そうなってしまっては本末転倒ですので、急いでいる時こそ特に、社労士や弁護士など、障害年金に詳しい専門家の力を借りて、慎重に準備を行っていくことがおすすめです。

私たちも、そのような申請手続きのサポートを行っておりますので、千葉でお悩みでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

障害年金を受給できる年齢

1 障害年金の受給権の発生日

障害年金は、障害年金の受給権が発生した時から支給を受けることができます。

そして、障害年金の受給権は、障害認定日、もしくは障害認定日以後で症状が悪化し、障害年金の等級に該当するとして障害年金の申請をした月に発生します。

障害年金は、その翌月から支給を受けることができます。

それでは、この障害認定日とは何なのでしょうか。

以下では、この障害認定日についてと障害年金を受給できる年齢について、それぞれ説明していきます。

2 障害認定日

⑴ 障害認定日とはいつの日を指すのか

障害認定日とは、障害の程度が障害年金の等級に該当するかどうかを判断する日のことです。

原則としては、初診日(初めてその症状に対して医師の診察を受けた日)から1年6か月を経過した日が障害認定日となります。

ただし、障害の内容によっては、1年6か月よりも前に症状が固定しているとして、それより前に障害認定日が認められることがあります。

1年6か月より前に障害認定日が認められる特例の具体的な内容については、こちらのページで説明しています。

⑵ 初診日が20歳未満の場合の障害認定日

また、初診日が20歳未満の場合には、上記の場合か、20歳の誕生日の前日のいずれか遅い方が障害認定日となります。

したがって、障害認定日は、たいていのケースでは、20歳の誕生日の前日以降になります。

例外として、初診日に厚生年金に加入している人で、20歳以内に障害認定日がある場合には、20歳より前に障害年金を受け取れるようになることもありますが、条件的にまれなケースだといえます。

3 障害年金を受給できるのは20歳以降

以上のとおり、障害年金の支給を受けることができるのは20歳からが基本となります。

なお、申請自体が遅くなってしまっても、障害認定日で障害年金の等級に該当していたと認められる場合には、障害認定日に遡って受給権が発生するため、障害認定日の翌月分まで遡って障害年金の支給を受けることができます。

ただし、消滅時効の問題があるため、遡れるのは5年が限界となり、申請日から5年以上前の分については、時効により消滅してしまうことになります。

障害認定日に障害年金の等級に該当していたと認められるためには、当該時点の症状を記載した所定の書式の医師の診断書が必要になります。

あまり障害認定日から時間が経ってしまうと、障害認定日時点の診断書については、医師から作成を断られてしまうこともあります。

そのため、早めに障害認定日を把握し、それに向けて準備していくことが必要です。

4 障害年金の申請準備のサポートはお任せください

障害年金の申請準備は、社労士・弁護士といった専門家のサポートを受けて行うことが可能です。

特に、初めて障害年金を申請する際には分からないことも多いかと思いますので、専門家のサポートを受けて申請準備を進めていくことをおすすめします。

専門家にサポートを依頼すれば、申請に向けた準備を適切かつスムーズに行っていけることが期待できます。

私たちも障害年金の申請サポートを行っておりますので、千葉での障害年金の申請準備のサポートは私たちへとお任せください。

障害年金の申請には様々な書類が必要です

1 年金請求書

障害年金を申請する場合、まずは、年金の申請書を準備する必要があります。

申請書に必要事項を記載して提出することになりますが、準備する申請書は、初診日に加入していた年金制度によって以下のように異なります。

⑴ 国民年金に加入していた方

申請書:年金請求書(国民年金障害基礎年金)

参考リンク:日本年金機構・障害基礎年金を請求するとき

⑵ 厚生年金に加入していた方

申請書:年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)

参考リンク:日本年金機構・障害厚生年金を請求するとき

2 添付資料

障害年金の申請をするにあたって添付する資料については、以下のとおりです。

⑴ 診断書

障害年金は、障害の状態が一定の程度に該当している場合に支給されます。

これは、医師の診断書等から判断されることになるので、所定の形式に従った医師の診断書を提出する必要があります。

なお、いつ時点の状態の診断書が必要になるかは請求方法によって異なります。

具体的には、障害認定日と呼ばれる日から1年以内に請求する場合(障害認定日請求)には、その障害認定日から3か月以内の診断書が、障害認定日には症状が軽かったけれども、その症状が重くなったために申請を行う場合(事後重症請求)には、直近に作成してもらった診断書が、過去にさかのぼって請求を行う場合(遡及請求)にはその両方が必要となります。

参考リンク:日本年金機構・障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類

⑵ 病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの病歴やこれまでの症状、通院歴、就労の状況、日常生活の様子等を記載するものです。

所定の書式に、申立てをする人やその家族、代理人等が記載して作成します。

作成の際には、診断書の内容と整合性が取れているかについて確認することが大切です。

⑶ 受取先金融機関の通帳等

障害年金は、口座に振込まれる形で支給されます。

そのため、受取先金融機関の通帳やキャッシュカードの写しを提出する必要があります。

⑷ 受診状況等証明書

障害年金は、初診日に国民年金、厚生年金どちらに加入していたかによって、障害基礎年金のみになるのか、障害厚生年金の支給を受けることもできるのかが決まります。

また、年金保険料を納めていたかどうかの納付要件や障害の認定日についても初診日が基準になります。

そのため、初診時の医療機関と診断書を作成してもらう医療機関が異なる場合には、初診日の確認のために、初診日が確認できる受診状況等証明書を提出する必要があります。

⑸ 家族についての書類

障害年金は、配偶者や子がいる場合には、支給金額が増えることがあります。

その要件に該当しているかどうかを判断するため、戸籍の記載事項証明書や配偶者の方の収入の資料が必要になります。

⑹ その他

上記以外にも、障害者手帳を取得している場合にはそのコピーが、交通事故等によって障害が生じた場合には第三行為事故状況届や賠償金額が確認できる書類の提出が必要になります。

さらに、必要書類ではありませんが、障害の状態や現在の状況等を説明するために、医学書のコピーや就労に関する職場上司の意見書等を提出することもあります。

以上が障害年金の申請に必要な書類のご説明となります。

書類を準備した後の手続きの流れについては、こちらの「手続きの流れ」ページをご参照ください。

障害年金の種類と受け取ることができる金額について

1 障害年金の種類

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。

初診日に加入していた制度に応じて、障害基礎年金のみ受給できる場合と、障害厚生年金が受給できる場合に分かれます。

また、障害基礎年金や障害厚生年金の中でも、受け取ることができる金額は、障害の程度に応じて認定される等級等によっても変わります。

こちらの記事では、障害年金の種類ごとの受給可能な金額についてご説明していきます。

2 受け取ることができる金額

⑴ 障害基礎年金

初診日に国民年金に加入している場合や、20歳前で年金制度加入前の場合には、障害基礎年金となります。

障害基礎年金は、加入年数や、納付した年金の金額等に関わらず、支給される金額が決まっています。

例えば、等級が1級の場合の金額は、年間97万6125円×改定率となり、2級の場合の金額は、年間78万900円×改定率となります。

この改定率は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて毎年度改定される数値となります。

これに、障害年金受給者に生計を維持されている子(18歳になった後の最初の3月31日までの子、もしくは、20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子)がいる場合には、二人までは一人につき年額22万4700円×改定率が、三人からは一人につき年額7万4900円×改定率が加算されます。

なお、改定率をかけた後の障害年金の額については、「もらえる金額」のページをご覧ください。

⑵ 障害厚生年金

障害厚生年金の金額は、収入や加入していた月数に基づいて計算することになります。

なお、障害厚生年金の等級は、1級、2級、3級に該当しなくとも、障害手当金の支給を受けられる場合があります。

障害厚生年金と障害基礎年金は同時に受け取ることができますので、障害厚生年金を受け取ることができる場合で、かつ等級が1級、2級であった場合には、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。

また、生計を維持されている配偶者がいる場合は、22万4700円×改定率の「加給年金額」が付くことになります。

3 障害年金について詳細は専門家にご相談ください

障害年金は、初診日に国民年金に加入していたか、厚生年金に加入していたか、障害の程度、家族構成、厚生年金に加入していた場合には、収入の金額や加入月数によって変わってきます。

どの種類の年金をどれくらいの金額で受け取れるのかについて、詳しくは、弁護士や社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

精神疾患と障害年金

1 精神疾患も障害年金の対象です

障害年金は、日常生活に支障があるような重い障害を負った方に支給される年金です。

この障害の重さについては、国が定める等級基準を満たすかどうかによって判断されますが、その基準では、精神疾患(精神の障害)も対象になることが明記されています。

障害等級は1級・2級とありますが、1級10号、2級16号で「精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの」として、精神の障害が対象となることが明記されているのです。

ここでの「前各号」とは身体障害に関するものです。

1級は「日常生活を不能ならしめる程度のもの」、2級は「日常生活に著しい制限を受けるもの」ということとされています。

精神疾患により、同程度の状態にある方は、障害年金を受給できる可能性がありますので、障害年金を受給できるかどうかについて、専門家に相談することをおすすめします。

2 認定の判断基準として精神ガイドラインがあります

以前は、精神障害の認定については基準があいまいで、重い精神障害があるのに認定されなかったり、逆に軽いのに認定されたりと不平等が生じていました。

こうした不平等を解消するため、厚生労働省は専門家検討会を設置し、精神障害の認定について基準をより詳細にするためのガイドライン(精神ガイドライン)を定めました。

この精神ガイドラインは、2016年9月から施行されています。

精神ガイドラインでは、①現在の病状または状態像、②療養状況、③生活環境、④就労状況、⑤その他の項目という5個の項目を設定し、各項目で評価点を付けて、これらの点数を総合判断することで精神疾患の障害認定を行うことを定めています。

参考リンク:日本年金機構・『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等

3 更新の際に障害年金が取り消された場合

精神障害による障害年金においては、数年ごとに更新する定めが付されることがあります。

その理由は、精神疾患は、身体障害と異なり、回復する可能性があるからです。

精神疾患が治癒して健常な生活が送れるようになったのであれば、更新時に障害年金が取り消されたとしてもやむを得ないといえます。

ただ、障害が回復していないのに、ただ就労しはじめたという事実だけを捉えて支給停止が決定されるケースもあります。

しかし、こうした不合理な支給停止に対しては、その決定に合理性があるかどうかや、上記の精神ガイドラインに違反していると考えられる場合には、異議申し立てをして争うことができます。

もし、更新時に障害年金が取り消されて、その結果に納得できない場合には、まずは専門家に相談することをおすすめします。

4 精神障害で障害年金が受給できるかお悩みの方へ

精神障害は、身体障害と比較すると判断が難しい障害です。

しかし、精神障害については国がガイドラインを定めており、精神障害で重い障害を負った方も障害年金を受給できるよう積極的に取り組んでいます。

精神障害での障害年金の受給についてお悩みの方は、まずは一度、障害年金を取り扱っている専門家にご相談ください。

なお、私たちも、精神疾患での障害年金の申請・更新等のサポートを行っています。

これまでに精神障害のサポート実績も多数ありますので、精神障害での申請・更新をお考えでしたら、まずはご相談いただければと思います。

障害年金を受給できそうかどうかについても無料で診断させていただくことができますので、障害年金を受給できる可能性があるかどうか分からないために依頼をためらっているという方も、どうぞお気軽にご相談ください。

障害年金の遡及請求

1 過去5年分の障害年金を請求できる可能性があります

障害年金は、法律的には、障害認定日から請求することができます。

障害認定日とは、障害の状態を定める日のことです。

基本的には、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)その日が障害認定日となります。

参考リンク:日本年金機構・障害認定日

ただ、障害認定日に至っても、行政からは障害年金の受給に関して案内してはくれません。

そのため、障害認定日を過ぎたけれども、受け取れるはずの障害年金を請求しないまま時間だけが経ってしまったケースも多く見られます。

しかし、このように時間が経過してしまった場合でも、最大で過去5年分、さかのぼって障害年金を請求できる可能性があります。

例えば、障害認定日から3年程度の期間が経ってしまっていた場合は、過去の3年分をさかのぼって請求できる可能性があります。

このように、過去に受け取れたはずの障害年金を請求することを遡及請求といいます。

ただし、障害年金については5年で消滅時効にかかりますので、5年以上前の分は遡ることはできないことには注意が必要です。

2 原則として遡及請求はできない点に注意しましょう

障害年金を受給できるようにするためには、自分から申請手続きをとらなければなりません。

障害年金に関して、年金事務所等の行政からは何の連絡も案内もありません。

自分から申請手続きを取らなければ障害年金は受給できないのです。

そして、障害年金は、原則としては申請したときからの年金しか受給できません。

過去の分をさかのぼる遡及請求はできないのが原則です。

上記で挙げたような遡及請求をするためには、障害認定日から1年以上経過している場合で、障害認定日の診断書と、申請時点での診断書の2通の診断書を揃える、などの特別な手続きを踏む必要があります。

したがって、障害年金の申請はできるだけ早く行った方がよいといえます。

障害認定日に障害が残存している場合には、できるだけ速やかに申請手続きをとるようにしましょう。

3 障害年金の申請・遡及請求は専門家にご相談ください

上記のとおり、過去の障害年金についての遡及請求は原則としてできず、遡及請求するためには障害認定日の診断書と申請時の診断書の2通を揃えるなどの特別な手続きが必要です。

また、そもそも障害年金の申請手続き自体が複雑です。

障害年金を受給できるのは、国が定める等級基準を満たす障害が残っている方ですが、その等級基準を満たすためには、医師に適切な診断書を作成してもらう必要があります。

しかし、医師は障害年金の申請に習熟しているわけではありませんので、診断書をどのように書けばよいか分からない場合もあります。

複数の医療機関にかかっていたりすると、初診日や障害認定日がいつなのか分からなくなってしまうという別の問題もあります。

専門家に相談すれば、遡及請求するにはどうすべきか、障害年金の等級基準を満たすためにはどのような診断書を作成すべきか、障害認定日がいつかなど、適切なアドバイスをしてもらえます。

障害年金の申請を検討している方は、一度、専門家にご相談ください。

なお、私たちも遡及請求のサポートについてご依頼を承っております。

遡及請求のサポート実績も多数ございますので、千葉で遡及請求をお考えでしたら、私たちへとご相談ください。

障害年金の申請を依頼する専門家の選び方

1 依頼できる専門家は社労士・弁護士

障害年金の申請手続きを依頼する専門家として、社会保険労務士(社労士)と弁護士が挙げられます。

障害年金は、年金の一種であり、国民年金法・厚生年金法等の法律で定められています。

こうした年金関係の法律について取り扱っているのが、社労士と弁護士です。

どちらも、障害年金の申請についてサポートを依頼することができますので、障害年金についてサポートを依頼したいとお考えの際には、社労士・弁護士にご依頼いただければと思います。

2 障害年金に詳しい社労士・弁護士を選ぶ

先ほどご説明したとおり、社労士や弁護士は障害年金の申請について依頼を引き受けることができます。

ただ、実務において、社労士・弁護士の業務は多岐にわたります。

同じ社労士・弁護士という資格保持者であっても、取扱業務は様々であり、障害年金の申請手続きについて取り扱い経験の少ない、あるいはまったく取り扱ったことがないという社労士・弁護士の方もおられます。

障害年金の申請を依頼する際には、障害年金の取り扱い実績があり、手続きに精通している社労士・弁護士に依頼することが大切です。

3 自分が安心して話せる専門家を選ぶ

障害年金の申請においては、普段の生活でどんなことに困っているのかといった内容も記載しなければいけない場合があります。

専門家はそれらを聞き取り、書類に反映したりアドバイスをしたりしますが、「話しづらい」「理解してもらえない」と感じる相手だと、十分な内容を伝えにくく、手続きがスムーズに進まないこともあります。

そのため、ご自身が信頼でき、安心して状況を話せる専門家を選ぶことも大切です。

4 千葉で障害年金に詳しい専門家をお探しなら

私たちにご依頼いただいた際には、障害年金を集中して取り扱っている社労士や弁護士が申請のサポートを行っていきます。

安心してご依頼いただけるよう、丁寧で分かりやすい説明を行い、適切に手続きを行っていきますので、千葉で障害年金の申請についてお考えの際には、私たちまでご相談ください。

障害年金のご相談は電話からも可能で、ご相談の費用は原則無料となっております。

まずはお気軽にお問い合わせください。

障害年金の所得制限について

1 20歳以降の傷病による障害年金については基本的に所得制限が無い

障害年金が受給できる要件として定められているのは、大別すると以下の2点です。

①国が定める等級基準を満たす重い障害が残存していること

②年金保険料の納付を行っていること

つまり、所得があるかどうかは障害年金の受給要件として定められていません。

また、障害年金受給開始後に働き始めて、所得が得られるようになっても障害年金給付が停止することもありません。

そのため、20歳以降に傷病を負った方については、基本的に、所得制限がないといえます。

ただし、精神障害による障害年金では、更新の際に就労状況が考慮されるケースはあることには留意する必要があります。

2 20歳前の傷病による障害年金については所得制限がある

障害年金には基本的には所得制限がありませんが、例外的に所得があることにより障害年金が減額・停止されることがあります。

それは、20歳未満(未成年)に傷病を負った人が障害基礎年金を受給している場合です。

20歳未満の人は、働いて厚生年金に加入している等の例外的な場合を除いて、基本的には年金保険料の納付義務がありません。

したがって、上記1で述べた年金受給要件の1つである、年金保険料の納付という要件を満たすことができないので、本来であれば障害年金を受給することができません。

しかし国は、20歳未満に障害を負って成人した人を例外的に保護するために、20歳未満に傷病を負った人については年金保険料を納付していなくても障害基礎年金を受給できるようにしています。

このように、20歳未満で障害を負った人については、年金保険料を納付していないのに障害基礎年金の受給を例外的に認めていることから、年金保険料を納付している人との公平を保つために、20歳未満での傷病による障害基礎年金については、所得があるのであれば受給する必要性がないものとして、所得制限を設けています。

現行の法制度の下では、20歳未満の傷病による障害基礎年金については、年収が376万1000円を超えると障害基礎年金は2分の1、年収が479万4000円を超えると全額支給停止にすると定められています(令和7年10月時点)。

参考リンク:日本年金機構・20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等

3 特別障害給付金の受給者についても所得制限がある

特別障害給付金とは、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情に鑑みて、福祉的措置として創設されたものです。

平成3年(1993年)3月以前に国民年金任意加入対象であった学生など、限定された条件を満たす方のみ受給できるものです。

この特別障害給付金も、上記2と同様に、年金保険料を納付していなくても障害年金を受給できるという特別な措置ですので、所得がある場合には支給が制限されます。

年収が376万1000円を超えると障害基礎年金は2分の1、年収が479万4000円を超えると全額支給停止にすると定められています(令和7年10月時点)。

参考リンク:日本年金機構・特別障害給付金制度

4 障害年金の申請等でお悩みの方は千葉の当事務所にご相談を

障害年金の制度については、詳しくないという方も多くいらっしゃいます。

中には、「自分は所得があるから障害年金は受給できないのではないか」とお考えの人もいるかもしれません。

しかし、障害年金には基本的には所得に関する条件はありません。

そのため、たとえ就労していても、障害等級と納付要件を満たせば障害年金を受給できる可能性は十分あります。

受給できるかどうか、また、申請するにはどうすればよいかお悩みの方は、まずはお気軽に、千葉の当事務所にご相談ください。

障害年金の対象となる人とは

1 一定の程度の病気・ケガを負っている人が対象となる

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が困難になった人に対して、最低限の生活を保障するために支給される年金です。

したがって、障害年金の対象となるのは、生活や仕事が困難になるほどの重い病気やケガを負い、その状態が今後も継続することが見込まれる人ということになります。

障害年金の対象となる病気やケガといえるかについては、国が「障害認定基準」として以下の基準を設定しています。

参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

例えば、障害1級の認定基準としては、「両目の視力の和が0.04以下のもの」や、「両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの」等の基準が定められています。

この基準を満たしており、年金の納付要件などのその他の要件も満たしている場合には、障害年金の等級が認定されます。

総括して言えば、障害により日常生活に著しい制限が生じている場合、障害年金の対象になるといえます。

なお、障害年金の対象となる障害は、身体の障害のみならず、一定の基準程度の制限が生じている場合の精神障害についても対象となります。

2 65歳未満のほぼすべての人が障害年金の対象となる

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が困難になった人を保護するための制度です。

法律上、その病気やケガについて最初に医療機関で診療を受けた日(初診日)において65歳未満であれば、障害年金の受給資格があります。

未成年の方も、障害が残存している状態で20歳に達した場合には、障害年金を受け取ることができるようになります。

受け取ることができる障害年金の種類や金額は、初診日に加入していた年金の種類等によって異なります。

日本に居住する日本国民は、ほぼもれなくいずれかの年金に加入しているでしょうから、65歳未満の日本国民のほぼすべての人が障害年金の対象となるといえます。

ただし、年金を納付している等の受給要件を満たす必要がありますので、障害年金の申請をする際には、受給要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。

障害年金の受給要件については、こちらのページで簡単に説明しています。

3 65歳以上の人でも障害年金の対象となる場合がある

法律上は、最初に医療機関で診療を受けた日(初診日)に65歳未満であれば、その後、病気やケガの治療が終わり、これ以上良くならないことが確定した時点(障害認定時)には65歳を超えてしまったとしても、障害年金を受け取ることができるとされています。

また、初診日において65歳以上であっても、厚生年金に加入されている方については、障害年金の対象となります。

障害年金が受給できる年齢については、こちらのページでも記載しておりますので、よろしければご覧ください。

4 障害年金の対象となるのか知りたい場合は専門家に相談

事故や労働災害による後遺障害、病気の発症など、障害を負う原因は様々です。

障害が残存してしまった場合、65歳未満のほぼすべての方が障害年金の対象となります。

ただ、障害年金の対象となるのは、国が法令で定めた認定基準を満たしている場合になります。

認定基準を満たすかどうかや手続きはどうすればよいかについては、ご自身では判断することが難しい場合も多いですので、障害年金の申請の際には専門家にご相談ください。

5 障害年金の認定基準を満たすかを無料診断

私たちは、障害年金の手続きのサポートを行っております。

これまでに多くの申請をサポートしてきておりますので、障害年金の申請なら安心してお任せいただければと思います。

なお、障害年金の認定基準を満たすかが分からずお困りの際には、認定基準を満たしていそうかどうかを無料で診断させていただくことも可能です。

千葉での障害年金申請なら、私たちへとご相談ください。

障害年金申請の手続きの流れ

1 障害年金を受給するためには申請が必要

障害年金を受給できるようにするためには、自分から申請手続きをすることが必要です。

65歳以上の一定の年齢に達すれば給付される老齢年金については、年金事務所から受給に関する案内が届きます。

一方、障害年金の場合は、年金事務所等の行政からは何の連絡や案内も無いため、自分から申請手続きをしなければ受給できません。

障害年金は、基本的には、申請したときからの年金しか受給できません。

過去の分をさかのぼって請求することもできますが、一定の期間に限られます。

障害年金を過去の分をさかのぼって請求できる期間については、こちらのページで説明しています。

したがって、障害年金の申請は、できるだけ早く行った方がよいといえます。

2 申請に必要な書類を収集・作成する

障害年金の申請に必要な書類は、大きく分けると「年金請求書」と「添付書類」です。

⑴ 年金請求書

「年金請求書」は、近くの市区町村役場や年金事務所、年金相談センター窓口に備え付けの書式がありますので、まずはその書式を取得するところから始めましょう。

加入されている年金が国民年金か厚生年金かによって、使用する書式が異なりますので、この点も確認してください。

⑵ 添付書類

また、「添付書類」は、最低限必要なものとしては、年金手帳、戸籍ないし住民票、医師の診断書、病歴・就労状況等申立書、年金を受け取るための金融機関の通帳が挙げられます。

その他に、障害の原因(病気の発症、交通事故等の第三者行為による障害)や、障害の内容(眼や耳、腕等の部位)、家族の状況(配偶者や子の有無等)によって別途必要となる書類や用いるべき書式の内容が異なります。

そのため、まずはご自身の申請において、どのような書類や資料が必要となるかを確認しましょう。

そうして、戸籍等の必要な添付書類を取得したり、年金請求書や病歴・就労状況等申立書はご自身で内容を記載して作成したりして、申請書類一式を揃えます。

なお、診断書は医師に作成してもらう必要があります。

参考リンク:日本年金機構・障害年金を請求する方の手続き

3 年金請求書等の提出

必要な書類をすべて揃えたら、所定の場所に書類を提出します。

障害基礎年金の書類を提出する場合、提出先は住所地の市区町村役場の窓口になります。

もし、初診日が国民年金第3号被保険者期間中だった場合には、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターが提出先になります。

また、障害厚生年金の書類を提出する場合、提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターとなります。

4 支給・不支給の決定通知が届きます

年金請求書等を提出したら、日本年金機構が審査を行い、障害年金の支給・不支給について決定を行います。

一般的には、提出から決定までにかかる期間は3か月程度といわれています。

支給すると、決定された場合には「年金証書」が届きます。

その後に「年金決定通知書」、その後に「年金振込通知書」が郵送されます。

なお、労災保険等の他の公的給付を受給されている人については、この過程で併給調整が行われます。

障害年金と労災給付の関係については、こちらのページで説明しています。

一般的には「年金証書」が届いてから概ね約50日後に初回の振込みが行われ、その後は、偶数月の15日に2か月分が支給されることになります。

これに対して、不支給の決定がされた場合は「不支給決定通知書」が届きます。

障害年金が不支給となる理由については、こちらのページで説明しています。

不支給決定に不服がある場合には、審査請求という不服申立手続きを取る必要があります。

審査請求をしても認められなかった場合、最終的には訴訟になり、裁判所が判断することになります。

【障害年金の申請・依頼に関するピックアップ情報】

障害年金の情報をピックアップしてご紹介しています。検討の際の参考にしていただけるかと思いますので、よろしければご覧ください。

【私たちへのお問合せ】

私たちへのお問合せは、こちらからしていただくことができます。障害年金の申請をお考えでしたら、こちらまで、まずはお気軽にお問い合わせください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時

夜間・土日祝の相談も対応します

(要予約)

所在地

〒260-0045千葉県千葉市中央区

弁天1-15-3

リードシー千葉駅前ビル8F

0120-25-2403

千葉での障害年金の申請をサポートします

これらの書類を年金事務所又は市町村役場に提出します。

書類によって障害年金の受給要件を満たしているかを審査し、満たしている場合は障害年金の等級を認定医が判断します。

このように、書類で審査され、障害年金が受給できるか不支給となるかが判断されるため、提出書類の内容が重要となります。

ただ、どのような内容を記載すればよいのか、どのような点に注意すればよいのか等については、障害年金に関する知識がないと判断できないかと思います。

千葉の当事務所では、そのような障害年金の申請をサポートさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

書類の内容をチェックし、修正や加筆の必要性を判断し、アドバイスさせていただきます。

できる限りわかりやすい言葉での説明や丁寧な対応を心がけておりますので、何か疑問に思うことがありましたら、遠慮なくお尋ねください。

適切な障害年金を受け取れるように、私たちがしっかりとサポートいたします。

障害年金のご相談はフリーダイヤルやメールフォームからご予約いただけますので、まずはお気軽にご連絡いただければと思います。